@シマネコ さん

Digi+Pro -> SPDF-> ArcadiaDAと、

Digi+Pro -> I2S直結 -> ArcadiaDA

の2方式を聴き比べされたことはありますか?

もしあれば感想をお聞かせいただけると嬉しいです。

我が家の愛機

@シマネコ さん

Digi+Pro -> SPDF-> ArcadiaDAと、

Digi+Pro -> I2S直結 -> ArcadiaDA

の2方式を聴き比べされたことはありますか?

もしあれば感想をお聞かせいただけると嬉しいです。

パパリウスさん

i2s接続で音が出た時の印象はすっきりしてよくなった程度の印象しかないので、聞き比べてみました。

*Digi+Proはmoctさんおすすめのアルミケースに入れたRpi3Bですが、

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07VNFQQ4N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

GPIOにゲタが必要なので、ゲタの電源部分(5V、3.3V)のピン4本を切断してRpi本体からの電源を避けた上で、3.3Vは直接Digi+Proにハンダ付けしています。

I2S接続の場合と比較した同軸入力の傾向:

1)音像が平べったい、立体感、弾力が減る。(全域)

2)響き、余韻がが少なくなる。

3)弦やシンバルがつぶれる。

4)ややハイ上がり。

5)I2Sより音量が大きくなったような感じがするが、実際測定するとほぼ同じでした。

あくまで相対的な感想ですが、同軸接続の音の感想は「きたない・下品」です。

古い音源や浴びせる様な楽曲では、派手で楽しく聞かせる部分で同軸も良かったですが、それ以外はI2Sのほうが圧倒的にいいと思います。

(比較視聴をやってみて興味深かったので、各ジャンルで感想をメモしました。興味がおありでしたら、ご紹介いたします。)

@パパリウス さん、シマネコさん

Arcadia DACはOCXOのクロックをつんでいるようなのでこれが原因ではないでしょうか。OCXO,TCXOのクロックはある程度温度が上昇するまで安定動作しないとどこかで読んだことがあります。私のES9038PRO DACもTCXOのクロックなので立ち上げから3分ほどはロックが外れたりします。

@シマネコ さん

I2Sを直結できることに気付いてからは、すっかりのめり込んでI2Sオンリーで運用していますが、それ以前は同軸・光で使っていました。2年以上前のことです。

ふと、Digi+Proからの同軸入力とI2S入力にどの程度の差があるか興味が湧きましてお伺いした次第です。

ジャンルごとの感想にも、とても興味があります。

よろしければフォーラムに書き込みいただくか、メッセージ機能またはメールでいただけると幸いです。

@Ashra さんがお使いのDACでも、立ち上げ直後の数分はロック切れがあるんですね。

ESSのチップとTCXOの組み合わせだと起こりやすいのでしょうかね。

送り出し側(inno HiFi DAC HAT)のオシレータも温度依存性がありますし。

ちなみに、ラズパイのオシレータも同様に温度依存性があり、データシートによると60〜80℃あたりが一番特性が良かったような記憶があります。

スレーブ動作時は、ラズパイの温度が高い方が音質がいいかもしれません。

僭越ですが、紹介させていただきます。

私、長年米国在住のため日本では馴染みのないものばかりではないかと思います。

スピーカー Sonist Audio Concerto 2 (高能率、リボンツイーター)

プリアンプ Cary SLP-50 (真空管 )

アンプ Electra Fidelity 45 SE(45シングル)

DAC Altis Audio Reference dac (真空管バッファー)、その他(Dual AK4497,ES9038PRO改)

DACについては2年ほど前にCombo384系のカードが装着できるDACは、I2S直結できることに気付いてからはDiyaudioなどを参考にしてDACをとっかえひっかえ(米国在住なのでebayで)ラズパイ直結にはまっていました。しかしながら、Combo384系カードの方が音が良かったので(私見です)しばらくラズパイ直結からとうざかっていました。しかし、去年の末にSMPDと出会ってから、I2s直結のみとなっています。本当にSMPDのおかげです。感謝しております。

Ashra様

シマネコです。

DACのクロックの温度変化でそういうことがあるのは初めて知りました。

有難うございます。

そう言えば、同軸とi2sの比較視聴をした際に、同軸でしばらく聞いた後でi2sにした時はプチプチノイズは出ませんでした。

アドバイス有難うございます。

お使いの機器はこちらでは珍しいもののようですね。真空管のDACなど、初めてです。

@シマネコ 様

Ashraです。こちらこそシマネコさんのI2Sと同軸の比較興味深く読まさせて頂きました。I2s圧勝のようですが、私も同感です。私もSMPD導入前はDigi+ proで比較試聴しており、アナログ盤からおこしたソースについては同軸接続もありかなと(spdif は低音がアナログ再生のような独特の特徴あり)思っておりましたが、SMPDにしてからはI2sの圧倒的な解像度の高さで比較になりませんでした。SMPDはDACや接続方法の違いなど漏れ無く描き出してくれます。その後IAN CANADAのTransport pi(i2s(HDMI)、同軸アウト装備)を購入し、再度比較しましたがi2sがすべての点で圧勝でした。spdifは一言で言えば薄っぺらく前後感が出てきません。(すいません、あくまでも私見です。)

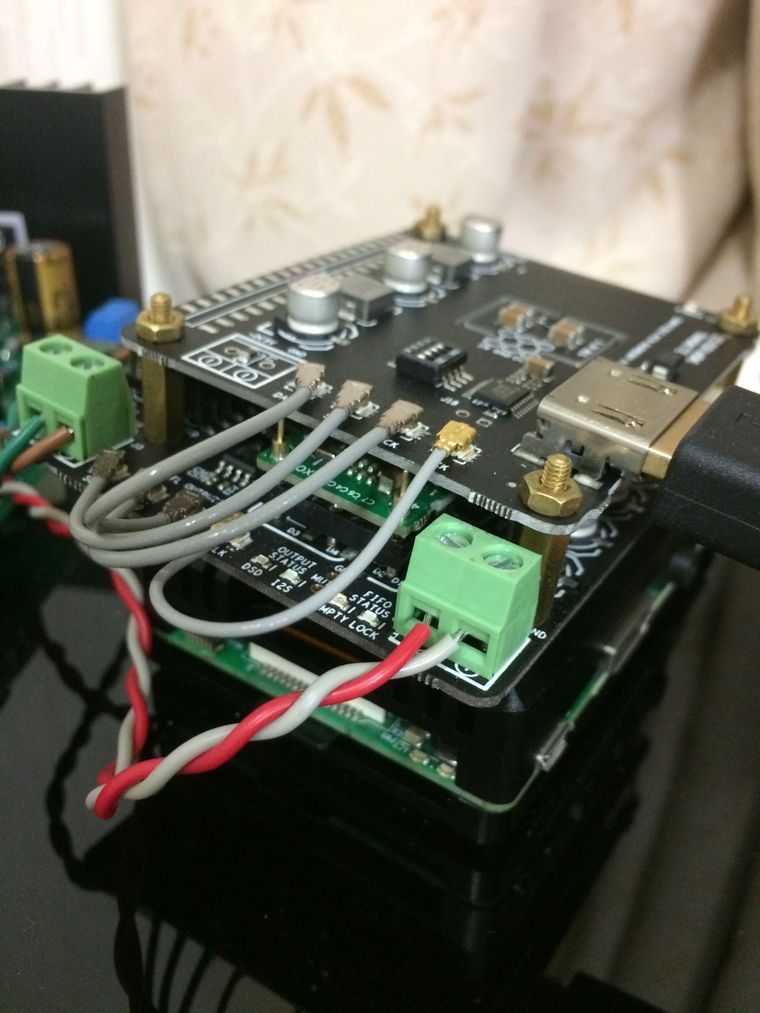

Altis Reference DACは10数年前Stereophile誌Class A(ステレオサウンド誌金賞みないなもの?)プロダクトでした。入力はspdifのみなので、現行私の使用しているES9038PRO DACの写真を掲載させていただきます。(汚いのであまりお見せしたくはないのですが)ebayで購入したボードにi2s(HDMI)インターフェースをつけてケースに入れました。

@パパリウス さん

ちなみに、ラズパイのオシレータも同様に温度依存性があり、データシートによると60〜80℃あたりが一番特性が良かったような記憶があります。

”I2S再生はクロックが命”

DDCにIAN CANADA のFiFoPi Ultimateを使用するようになってシロートな私ですが発振器に興味を持つようになり少し調べてみました。

FiFoPi Ultimateは発振器の交換が出来るのですが、購入時に付いているものはメーカのマニュアルによるとあくまでも導入時の動作確認用のもので、CrystekのCCHD-957シリーズのOCXOやNDKのSDAシリーズのXO、その他のOCXOなどに交換するよう推奨されています。

ちなにに私はNDKのXOに交換しましたが大きな効果がありました。

また、同マニュアルにはすべてのXO、TCXO、OCXOは動作を安定させるためには数分から30分以上のウオームアップが必要、重要な評価を行うときはウオームアップして安定してからにしなさいと書かれています。(それ以外にも私にとって有益な情報が色々書かれており勉強になります。)

https://github.com/iancanada/DocumentDownload/tree/master/FifoPi

XO、TCXO、OCXOの違いが判らない私ですが温度が大きなキーワードのようです。

水晶発振器は温度により性能が大きく左右される為、最大の性能(精度)を引出すには其の発振器にとって一番良い温度を一定に保つ事(温度補償)が大事となるようです。

XO=温度補償なし、TCXO=ヒータ等で温度補償、OCXO=ヒータ+オーブン(恒温槽)で密閉して高温なな状態を一定にする。

こういう情報を知るとOCXOに交換してみたくなってしまいました。

詳しくは以下のサイトで

https://pro.miroc.co.jp/2010/12/29/マスタークロックをみてみよう!!〜chiba☆labs-第4回!/

長文、乱文になりすみませんです。

flyingaceさん

こんにちは。

当方もNDK2520にクロック交換したHATを最近導入したばかりですが、デジタル再生はクロック精度もひとつの重要なファクターですね。

ラズパイ上でOCXOの実装というのは浅学にして事例を存じ上げていませんが、興味はあるもののかなりハードルは高そうな気がします。

仕方がないので、当方はラズパイの後段で10MHzマスタークロックに基づくリクロック処理を行わせるスタイルとしています。

もしOCXOの実装を推進されるのであれば、内容等を是非ご教授いただければ幸甚です。

@ゴンザエモン さん

こんにちは。

ラズパイ上でOCXOの実装というのは浅学にして事例を存じ上げていませんが、興味はあるもののかなりハードルは高そうな気がします。

すみません、少し誤解を招く書き込み方になってしまったようですね、ラズパイ基盤にOCXOを載せようという途方も無い趣旨ではありません、もし交換するとしてもまずスペースの問題、ノイズ対策、一番は電源容量の問題COXOは立上げから安定するまで時間がかかりその間ある程度大きな電流を必要とするようで大変難しいのではと思います。

ラズパイからI2S信号がアイソレーションされ新しいクロックでリクロックされたDDCや、HAT上のクロックが音質に与える重要性を今更ながら理解した言うことです。

HATのクロックをNDK2520にリワークしたり、10MHzマスタークロックを導入されているゴンザエモンさんに遠く及ばないですが一歩一歩進んでいきたいと思います。

flyingaceさん

ご丁寧な回答ありがとうございました。

「HAT外部からのクロック注入」というスタイルであれば、可能なのかな~と推測しておりました。(一般的なオーディオ機器だとこの方式が多いので)

ラズパイでここまでやって、Symphonic-MPDとの組み合わせ、、、妄想するだけで楽しいですね。

@ゴンザエモン さん、flyingaceさん、

クロックの話興味深く拝読させて頂きました。

以前DDCの比較視聴をした際、705.6KのPCMやDSD512のハイレゾ音源を問題なくロックできたのはシリコンクロックのみでした。

SiT8208 - SiTime

www.sitime.com › datasheet › SiT8208

温度依存性が低いので安定性がよいのでしょうが、それが音に反映するかは別の話のような気がするのですが。

横らか失礼いたしました。

@Ashra さん

こんにちは、宜しくお願いします。

以前DDCの比較視聴をした際、705.6KのPCMやDSD512のハイレゾ音源を問題なくロックできたのはシリコンクロックのみでした。

物凄いサンプリング周波数ですね!、なんだか色んな所に大変な負荷をかけそうですね、怖いもの見たさでどんな音が出てくるのか気になります(笑

私はSMPDで聞くSpotify、や44.1/16 の音に感動しています、ハイレゾ音源は確認用で少し持っているだけで私の環境ではハイレゾの良さがあまり感じられないです。

所で私もIAN CANADA Fifopi を使用しているのですが、Ashra さんはどのような発振器を載せておられるのでしょうか?。

本日DiyAudioで以下の写真を見つけたのですが搭載されている2つの発振器が気になっています、何か情報が御座いましたら宜しくお願いいたします。

DiyAudioより転載

@flyingace さん

気になって調べてみましたら、この Pulsar っていうところは販売を辞めてしまっているようですね。

DIYINAUDIO のこのページが開始で、

このページがディスカッションの最終みたいです。

それから別のディスカッションで見つけたのですが、

このクロックも良いと言われていますね。

ちなみに私は今、RPI3Bに放熱板を取り付けて、I2Sをこちらの接続方式に変更して、ディップスイッチ設定も変更しています。

私の駄耳では接続方式変更は、ほとんど分からなかったでした。

@flyingace さん

@flyingaceさん

こんにちは。こちらこそよろしくお願いします。

物凄いサンプリング周波数ですね!、なんだか色んな所に大変な負荷をかけそうですね、怖いもの見たさでどんな音が出てくるのか気になります(笑

以前MacやPCで聞いていた時の話です、PCM音源をすべてDSDに変換したり(PS Audio方式)変なことをして喜んでいました。お恥ずかしい限りです。私もSMPDになってからはflyingaceさんと同様44.1/16で美音できけるのであまりハイレゾに注目しなくなりました。

fifopiの件ですが、

Fifopiを発注した時にCrystek変換キットも一緒に購入しクロックも手元にあるのですが、お恥ずかしながらまだ取り付けていません。現在ジャイアンさんのDC Yarrowの制作にはまっていて、フロントレギュレータを6台も作ってしまいました。DC Yarrowのバーンインが終わってから変更しようかと思っています。いろいろと同時に変更すると何の効果なのかわからなくなるので。Crystekは私の現在使用のDACにも使われており安定性で実績があるのでチョイスしました。

Flyingaceさん掲載のfifopiの写真にはクロックが1つだけ載っているようですが、fifopiは確か1つだけの運用可能ということで44.1khz系側だけを色々変えて楽しむのもありかなと思っています。

究極はDACやDDC側に10MHZのマスタークロックをセシウムクロック使用のGPS衛星から入力を試みたいと思っていますが(コストあまりかからないようです)、いつもクロックを高めていくときに思う疑問があります。

XOクロック搭載機器でマスタリングされた音源にもすごく音が良いものがあります。(つてで昔某有名レコーディングエンジニアのスタジオにお邪魔したことがあります)XOクロックでマスタリングされた音源をルビジュウムクロックで再生した場合更に音が良くなるのかという疑問です。これを思うと複雑な気持ちになってしまいます。

長文失礼しました。

ジャイアンさん

こちらのスレはアンプやスピーカのハードを語る場所でしたね、クロックの話で本来の趣旨とは少しズレている気がしますのでクロックの話題は別にスレ立てすることにします、スミマセンでした。

新シスレは ”DDCのクロックと周辺小ネタ” です。

宜しくお願いします。

機材更新の都合、完全に乗り遅れてしまいましたが晒します。

まだ、扶養者(子供)がいることと、マンション暮らしで音圧が掛けられないこと、

経済的な問題などを勘案しこの辺りが妥当と考えています。

・スピーカ ビクターのSX-LT55改造品

ヤフオクで入手したのですが、購入時点で既に手が入っており、スコーカとウーファーのコーン部分にブラックの制振塗料が塗られていることと、背面のスピーカターミナルが何故かバナナプラグ専用にされていました(中古ながら元値の約1/6で手に入ったので個人的にはOK)。

現在はバイアンプの片側のみ接続中(一番下ウーファ休止状態)。

・アンプ marantz NR1710

AVアンプなんて邪道って言われるかもしれませんが、値段の割には気に入っています。

確かに通常のステレオモードではちょっと厳しい音質ですがmarantzのAVアンプにはdirectモードがあり、

これを入れると内部的にDSPなどをバイパスしソリッドな音質になります(smpdで聴く場合はこのモード)。

また、値段も定価90,000円と思えない音質にも関わらず、各店舗価格はその約2/3で手に入るという謎のバーゲン状態。

・サラウンドスピーカ Eclipse-TD 307II

お気軽に音楽を聞きたい場合や映画を聴く場合に使用しています(フロントスピーカと合わせて6ch構成です)。

AVアンプの場合はサラウンドモードの出来が良ければ「音質それなりで音楽のノリを聞きたい場合」はこれはこれで幸せになれます。

ちなみにサラウンドバックはEclipse-TDの初代307、サブウーファーはOnkyoの安物を使っています。

@sunatomo さん

オォ!AVアンプ仲間が!しかもマルチスピーカー!

私はヤフオクでゲットした古〜いSONY STR-V929Xを使っています。コイツもAnalog Directと銘打ったデジタル回路を完全迂回させる仕組みを持ってます。

ついでに5.1chを組んでいます。ほぼヤフオクでゲットしたジャンクばかりですが。

邪道だろうが何だろうが、お気楽に音楽を聴くのにマルチスピーカーはアリだと思っております。