@mgroovy さん

ユニバーサル基板までサクッと組み上げるとは、もうすっかり自作派ですね

ACアダプター周りの配線が気になるようでしたら、yoさんにご紹介頂いたダイトロンのスイッチング電源1台から3台のDC-Arrowに接続するのもスッキリして良いかもしれませんね。

50W1台でも電力は賄えるはずです。150W品なら安心ですが、価格が。。。

ラズパイ用の電源

@mgroovy さん

ユニバーサル基板までサクッと組み上げるとは、もうすっかり自作派ですね

ACアダプター周りの配線が気になるようでしたら、yoさんにご紹介頂いたダイトロンのスイッチング電源1台から3台のDC-Arrowに接続するのもスッキリして良いかもしれませんね。

50W1台でも電力は賄えるはずです。150W品なら安心ですが、価格が。。。

Pass さん

DC-Arrowのすばらしい改造アイデアをありがとうございます!

はい、自作派にはなれそうですが、自分で回路図がかけないため、常に受け身なところが痛いです~。

今使っているACアダプターはこれで、12Vx2.5A=30Wもので、3つ合わせても1800円ちょっとで、ダイトロンの1/10くらいです。

やっぱ浮いたお金はラズパイ4とかDigione Signatureに回したいですので(笑)

このACアダプタの形状がごついのが、整理できない原因ですが、要は目に入らなければ良いので、

何か小さな段ボール箱の中に入れてしまえば良いかな?なんて思っています。

@mgroovy さん

やっぱ浮いたお金はラズパイ4とかDigione Signatureに回したいですので(笑)

そうですね。電源の次はDACですね。現在のsmpdはDAC次第で相当ハイレベルな音が出せますので、余裕があれば、是非HDMI接続で据え置きDACにも挑戦してみてください。

HDMIの接続方法については、yoさんが記事をまとめていらっしゃるようです。まだ途中のようですが、参考になると思います。

http://mimizukobo.sakura.ne.jp/articles/articles027.html#001

皆さん

ジャイアンさん方式のDC-Arrowに、パパリウスさんより名前を付けて頂きました。

DC-YARROW (ディーシー野郎)

正式名は Yet another DC-ARROW です。

覚えやすく

カッコ良過ぎず

本家に配慮して性能の良否は示唆せず

程よいパチモノ感を備えている

いつも思うのですが、素晴らしいネーミングセンスですね

このDC-YARROW化を試してみて頂ければ、本家のDC-Arrowの優位性がよりご理解頂けるのではないかと思います。コストもそれほど高くないと思いますので、是非、お試しください。

追記

少し意味が分かりにくいでですね。

今回のDC-YARROW化は改造というよりはDC-Arrowに入力させる電源を変える事により、DC-Arrowのポテンシャルを引き出そうというのが狙いです。

本家のDC-Arrowのコアとなる回路には手を入れていませんので、DC-Arrowの良さはそのままという事です。

皆さん、LANのアクセスランプどうされていますでしょうか?

最近まで点いたままで放置していたのですが、これを消すと拙宅では薄皮一枚剥がれたように出音がすっきりしました。

DC-YARROWは使っていませんが 、そこそこ電源の質が良くなってくると効果がありそうな気がします。

、そこそこ電源の質が良くなってくると効果がありそうな気がします。

ラズパイ用に使用するのではないのですが、DC-YARROWについて質問です。

現在、5V出力用と3.3V出力用の2種類を作成し、ACアダプタにはすべて12V, 2.5A = 30Wのものを使い、3.3V出力の方にはツェナーダイオードに5.6Vを使っております。

それで今後、9V出力とか12V出力のものを作成しようとした場合、

計算で求められると嬉しいのですが。

よろしくお願い致します m_( o )_m

@mgroovyさん

それで今後、9V出力とか12V出力のものを作成しようとした場合、

ツェナーダイオードは何ボルトのものを使用すれば良いか

ドライブトランジスタで約0.6V、出力トランジスタで約1.5~2VのB-E損失があるので、ツェナー電圧は希望の電圧より2.5V~3V程度高めで良いと思います。ただし、入力電圧が上がる場合は周辺の抵抗の値も調整が必要になります。この部分は簡単な計算で説明しきれないので都度ご相談下さい。

入力するACアダプタの電圧は何ボルトが良いか

フロントレギュレータで3v落として、DC-Arrowでさらに3v落とすようなイメージで良いかと思います。なので、フロントレギュレータの電圧調整(抵抗値の変更)が必要になります。

希望の(出力)電圧から、抵抗の分圧で求められる電圧が、1.25V低くなるように調整して下さい。

(現在は9Vで出力させているので、330:2kで分圧して、抵抗の中間の電圧は7.8vぐらいになっているはずです)

使用するACアダプタが何Wのものを使うと、何アンペアまで出力可能か

単純に流したい電流値が取り出せるアダプターで良いかとおもいます。フロントレギュレータにLM338をご使用なら最大5A取り出せますが、ジャイアンさんと同じ仕様なら、そんなに流すとヒートシンクが放熱不足になりレギュレータが焼切れる可能性があります。

せいぜい1.5~2A定格が限界だと思います。

Passさん

詳細な解説ありがとうございました!

例えば秋月のこのACアダプタ(24V1A)を使って、最終的に12V1.5Aを取り出したい場合ですが。

まずフロントレギュレータにはLM338Tを使い5Aまで流せるので、ここは問題なし。

フロントレギュレータで24Vから9V落とし15Vを出力させる場合、抵抗の中間地点で13.75Vが必要になりますが、、、、すみません。ここの2つの抵抗値の比率と求め方が良く理解できておりません。。。

次にDC-Arrowで15Vから3V落として12Vを作るとなると、ツェナー電圧は14.5~15Vくらいですね。

こちらの周辺の抵抗値も教えていただくと助かります。

そんなに急ぎませんので、お暇なときにでも。

よろしくお願い致します。

@mgroovy さん

例えば秋月のこのACアダプタ(24V1A)を使って、最終的に12V1.5Aを取り出したい場合ですが。

このACアダプタは1Aしか流せないので電流が不足すると思います。

それから24vでは電圧が高すぎますね。フロントレギュレータで9Vも落としたら発熱でレギュレータがもたないと思います。

こちらのアダプタ等どうでしょうか?

フロントレギュレータで24Vから9V落とし15Vを出力させる場合、抵抗の中間地点で13.75Vが必要になりますが、、、、すみません。ここの2つの抵抗値の比率と求め方が良く理解できておりません。。。

フロントレギュレータの設定は、仮に出力側の抵抗をR1としてGND側をR2とすると、希望電圧/抵抗値の合計(R1+R2)×R2で求まります。

現在の設定だと、9v/(330+2000)/2000=7.725vなので7.725+1.25=8.975vぐらいになっているはずです。

ここで前回の書き込みを訂正させて頂き、フロント基板⇒DC-Arrowの電圧降下を4Vぐらいで設定します。

電圧の設定値は、12V+4V=16vで、抵抗の設定は16v/(330+3900)/3900=14.75+1.25=16vあたりで良いと思います。

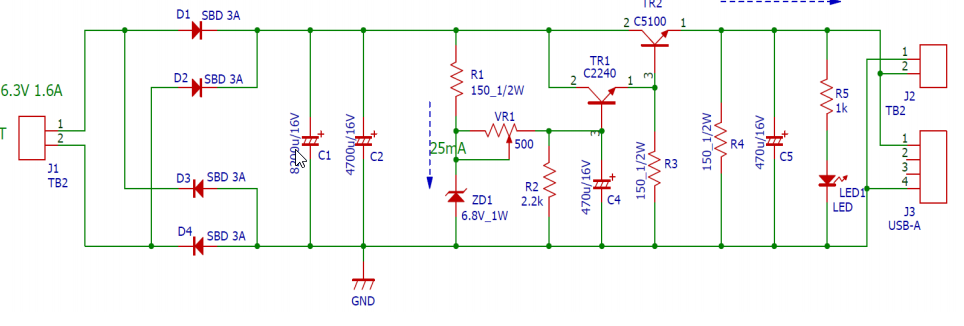

次にDC-Arrowの中身の設定です。ここで、たかじんさんのサイトから回路図を拝借してきました。

次にDC-Arrowで15Vから3V落として12Vを作るとなると、ツェナー電圧は14.5~15Vくらいですね。

こちらの周辺の抵抗値も教えていただくと助かります。

ツェナー電流の設定ですが、2か所の抵抗で調整します。

ツェナーの電流制限抵抗(R1)を150Ω ⇒100Ωに下げます。

可変抵抗の後段の抵抗R2を2.2kΩ ⇒2.7kΩに上げます。

実機がないのでシミュレーションによる予想ですが、このあたりで動作すると思います。やってみて問題があればまたご相談下さい。

Passさん

とても良く分かりました。どうもありがとうございました!

実を言うと、まだ接続しようとしている機器を購入していないんです。。。すみません。

あと一台分作れる部品があるので、ちょっとづつ作りながら&実験しながら、目的の電圧がでるか試してみます。

初めまして、HNと申します。

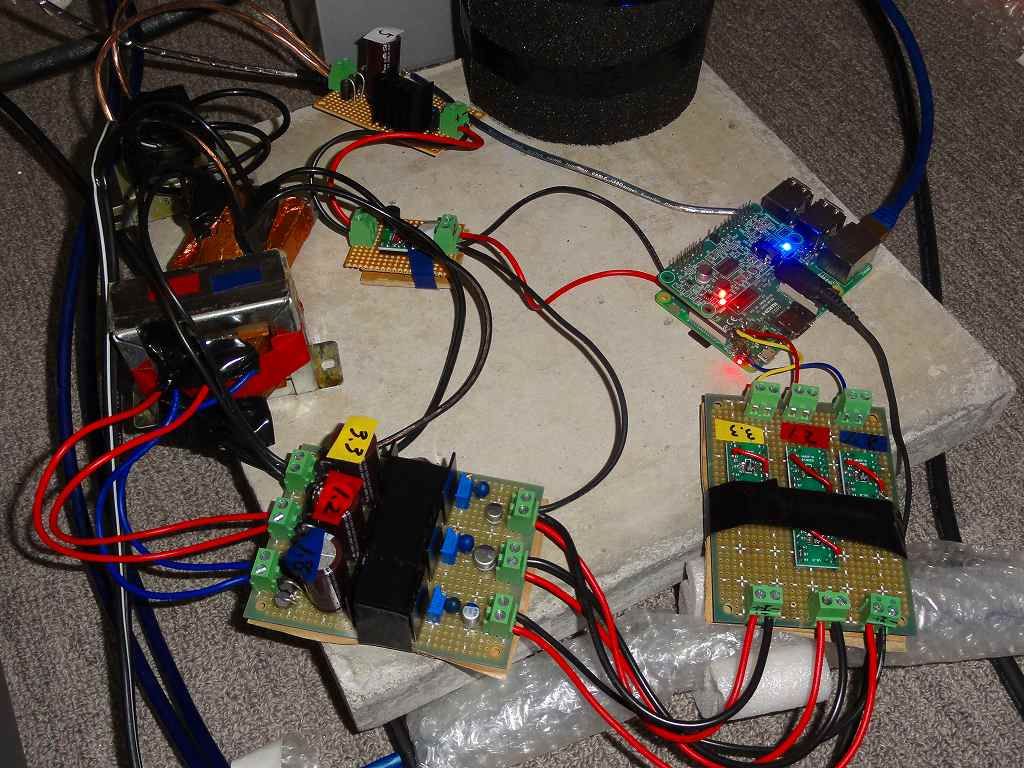

RASPI3Bの電源を外部入力でリニア化してみました。

簡単ですが、結果を投稿します。

①donuts.shop73さん製rpi2-upnpgw-usb-20190225+三端子レギュレータ+LT3045(4系統各1ケ)

問題無く常用可能。

UPNPGWのアダプターですが、ノーマルとの音の違いははっきり聴き分けできます。

②rpi3-upnpgw-20200103+①の電源

起動不可。

クロックを900MHzにダウンすると常用可。

③RBD-P5122+ ZERO マスタークロック出力基板+①の電源

SMPD V0.9.3、LightMPD V1.2.0とも起動不可。

④①の電源に対して1.2V→1.4V、1.8V→2.0V、1.4VはLT3045を2ケ並列で最大電流1A相当に変更

SMPDは起動不可。

LightMPDは常用可能。

RBD-P5122+ ZERO基板からの直出しですが、クリアで細かい音まで聴こえパフォーマンスは相当高いと思います。しいて気になる点を上げれば音場の前後の拡がりが物足りないところでしょうか。

⑤4つのLM338で5V、3.5V、2.0V、1.4Vを入力

SMPDは起動不可。

⑥⑤の電源でSMPDのクロックダウン arm=900、sdram=400

SMPDは起動不可。

となりました。

とりあえずSMPDについてはギブアップ状態で、当クラブ員で有りながらSMPDの音を未だ聴けていないヘタレ認定されました。

しばらくは自作したネットワークプレイヤーのBBG+ブリッジ基板をこれと入れ替えて比較する予定です。

@HN さん

はじめまして

④①の電源に対して1.2V→1.4V、1.8V→2.0V、1.4VはLT3045を2ケ並列で最大電流1A相当に変更

写真で見ると並列ではなく直列に繋がれているように見えますが、この状態で並列になるのでしょうか?

とりあえずSMPDについてはギブアップ状態で

同様に写真からの印象ですが、トランスが小さい様に思います。起動時は5Vで1.5~2A近く電流が流れますが、容量は足りていますでしょうか?

PASSさん、こちらこそよろしくお願いいたします。

①LT3045の件

LT3045の並列の件ですが、基板の裏をお見せするのが早いのですが正直あまりにも汚いのでご勘弁願います。

最初から並列するつもりなら別のレイアウトになっていたかもしれませんが、試行錯誤で適当にやってますのでこうなっています。

ちょっと甘く考えてまして、ここまでくるのに1か月かかりました。

データシートを見ていただくと分かりますが、7KΩの抵抗で並列して1.4Vを出しています。

以前からノイズを下げるための改造や自作を色々やっていまして、電源の最終段にはLT3045を主に使用してます。

数えたらRASPI(アダプター)、NAS、ハブ(4台)、ネットワークプレイヤー、アンプで39個使ってました。

②トランスについて

トランスの表面にファインメットシートや銅箔を貼ったりしてますので分かりにくいですが、トランスは豊澄のHTシリーズで手持ちのものを流用しています。

6.3V3A(共用) → 2.0V

5V3A(共用) → 1.4V

6.3V1A → 3.3V

8V1A → 5V

ちなみに①でアダプターとしたときは、3Aのトランス1ケでOKでした。

今回の改造も成り行き任せで最適化には程遠い状態ですので、まあこんな事例もあるぐらいで見てもらえるとありがたいです。

実際どの程度のアンペアが必要なのか調べても自分には分かりませんでしたし、電源の立ち上がり時間やそのタイミングの順番などになってくると面倒というかお手上げです。

BBBの専用レギュレータTPS65217のデータシートにはこの辺りやどの程度ノイズを出しているか記述が有り、BBGの改造時に参考にしてLT3045の立ち上がりのタイミングを弄ったりもしました。

今はこの件は保留にしてコンデンサをRASPIに追加してアダプターとしてエージングしてます。

以上です。

@Pass さん

ご報告がかなり遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。

ようやく希望の製品を購入することができ、

さっそくDC-Yallowの12V版を作成しました。

アドバイスいただいた以下の構成および変更で、

問題なく12Vを出力できております。

・19V 3.42A 65Wの ACアダプター

・Front Regulator 側 抵抗 R2: 2K -> 3.9K

・DC-Arrow 側 ツェナーZD1: 7.5V -> 15V

・DC-Arrow 側 抵抗 R1: 150 -> 100

・DC-Arrow 側 抵抗 R2: 2.2K -> 2.7K

どうもありがとうございました!

(こちらもとっても良い音で鳴っています)

@mgroovy さん

うまく動作したようで何よりです。

12V用はAPUやDDーConverter等のACアダプターの置き換えで、いろいろなところで応用できそうですね。他の方にも参考になると思います。ご報告ありがとうございました。

@Pass さん

良い音でずっと聞き入ってたのですが、なんとなく焦げ臭さを感じたので部品を触ってみたら、

DC-Arrow側の出力に一番近いコンデンサが熱々になっていました。

それで電源を切り、冷ましてから再度電源を入れた直後で各部品を触ってみると、

そのコンデンサの隣に配置されている150Ω1/2Wの抵抗(たぶん両方とも)が一番発熱していて、

触れないくらい熱くなっていました。

ここは1Wの抵抗に変更した方が良いのでしょうか?

急ぎませんので、ご検討いただけると助かります。

(今はちょっと怖いので、ACアダプタに戻しています)

追記:電源の出力を機器に接続せず、無負荷の状態で試してみたのですが、

やはり150Ω1/2Wの抵抗が触れないくらい熱くなりました。

ちなみに機器側の電源入力は変更されていて、より少なくなっていました。

DC12V 6WMAXと表示されています。

@mgroovy さん

すみません、その抵抗は見落としていました。

おそらく1W近く消費しているので相当発熱していると思います。

330Ωぐらいに変更するが正しい定数変更ですが、無くても問題ないはずなので部品の再手配の手間を考えたら取ってしまった方が早いですね。

また、その後段のLEDが明るすぎるようならR5の抵抗を1.5~2kぐらいまで上げても良いと思います。2kΩなら1kの抵抗があまってるなら2本直列にすると丁度良いですね。

@Pass さん

リプライありがとうございます!

一点確認させてください。

今R4(OutputとGNDの間に入っている抵抗)の方だけを取り、R3(2SD1415Aの3pinとGNDの間に入っている抵抗)はそのまま残しました。

この状態でR3は触れないくらい熱いのですが、R3も外すべきだったのでしょうか?

ちなみにLEDとR5の抵抗も取ってしまい、秋月のデジタル電圧計をつけようとしています。

本日は在宅勤務で仕事をさぼりつつハンダ付けにいそしんでおります(笑)

@mgroovy さん

重ね重ねすみません。

取り外しても動作はすると思います。

もしくは、取り外したR4をR3と直列にして300Ωとして使用してみてください。2本で1Wになるので十分耐えられるようになると思います。

有った方が良いか、無い方が良いかは聴感で決めてもよいかもですね。

@Pass さん

色々教えていただいて、感謝です。

間違えは誰にでもありますので、お気になさらないでください。

今R3, R4とも150Ω直列の300Ωにして空中配線にしてみました。

こうすると他の素子に熱の影響は出なくなったのですが、R3,R4抵抗はまだかなり熱い状態です。

それで部品を確認してみたら1/2Wではなく1Wのものでしたが、METAL FILM抵抗というのを使ってました。

もしかして、これが問題なんでしょうか?

それかKΩとかにしてしまうとか???