sunatomoさん

私はオリジナルレギュレータをこんなこんなケースに入れてます。

12Vインプットの5Vアウトプットと発熱のひどいレギュレータですが問題ありませんよ。DC-Arrowがそのまま入るかどうかは分かりませんが、もう1つ大き目の物なら入るかもです。ご参考になれば幸いです。

パパリウスさん

キャッシュクリアで出来ました。ありがとうございました。

ラズパイ用の電源

sunatomoさん

私はオリジナルレギュレータをこんなこんなケースに入れてます。

12Vインプットの5Vアウトプットと発熱のひどいレギュレータですが問題ありませんよ。DC-Arrowがそのまま入るかどうかは分かりませんが、もう1つ大き目の物なら入るかもです。ご参考になれば幸いです。

パパリウスさん

キャッシュクリアで出来ました。ありがとうございました。

Passさま

早速のご提示、有難うございます。放熱とノイズ対策を考えると私ならば金属筐体一択という選択肢になると思っていましたが大変参考になりました。

多分試作時点では基板むき出しになると思いますが、他の家人に嫌がられるのは間違いないのでパーツの収容サイズなどを勘案しながら検討したいと思います。

@sunatomo さん

私はバルク状態で使っています。

見栄えが悪いですが、放熱と、度々手を加えていることから裸の方が都合が何かといいもので。

ちなみにこんな感じです。

本当に見栄えが悪いですね!(笑)

せめてもと設置面積を抑えるためにPC用電源ケースを使ったのですが、それさえもACアダプターを使っている今となっては笑の種でしかありません。

ジャイアンさま

ブログで拝見しております(PC用電源ケースに取り付けされているところ)。

確かにパンチングメタル処理だから排熱は良いかもしれませんね。

脱線しますが、アイコンの碇ゲンドウが個人的にツボです(笑

@sunatomo さん

脱線ついでに、アイコンは他の人に使われる前に!と慌てて画像を探してきました(笑)

sunatomoさま

mikeです。私はタカチのアルミケースに入れて使っています。

DCArrowをスイッチング電源につなぎ一台でRP3BとKaliに給電している場合、推奨の高さの放熱器を使っています。

安定期での放熱器の温度は37℃前後、トランジスタ本体は48-49℃くらいです。ケースを使いまわししているので底板にはボコボコ穴が空いていますが、特に放熱の工夫はしていません。(他に穴はありませんし、FANもありません。)

RP3B+ とSB32proそれぞれに給電するDCArrow2台使いなら、背の低い放熱器を使ってもトランジスタ、放熱器ともほんのり温かいくらいです。

背の低い放熱器がちょっと心配だったのでアルミの厚板を熱プールとして放熱器の上に乗せていますが、その必要もなさそうです。

こんにちは。

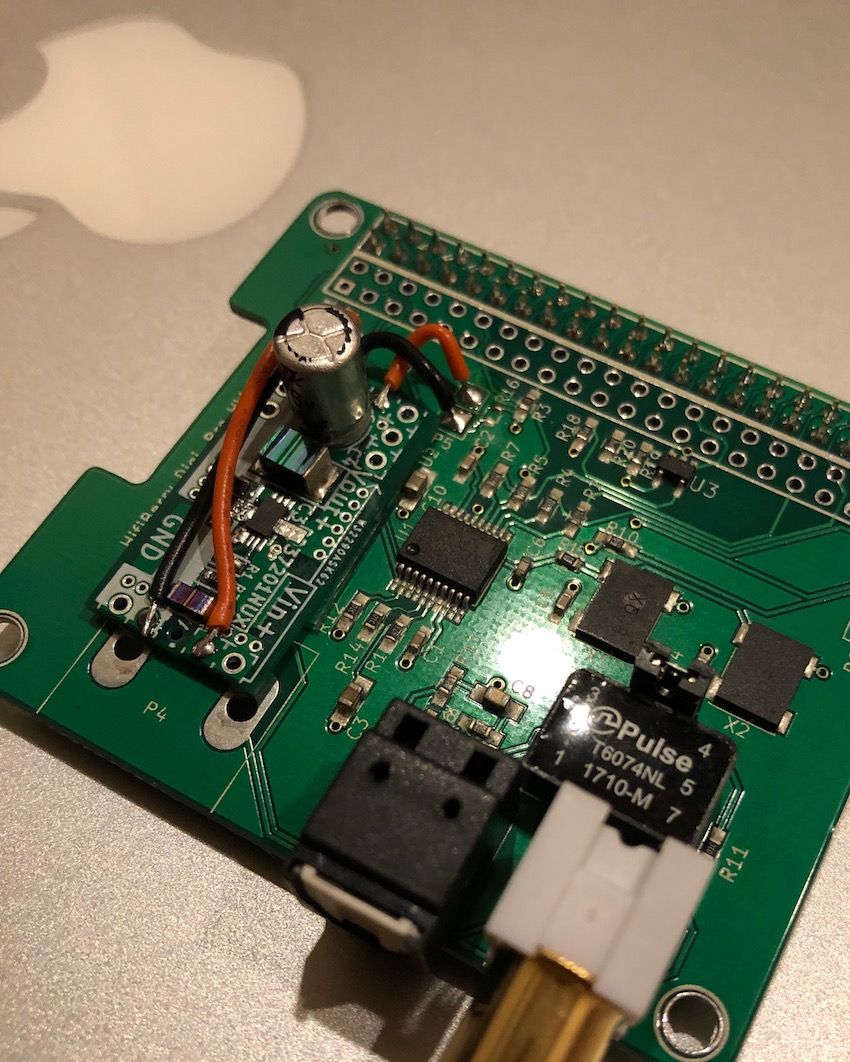

3B用の電源ですが、アナログ安定化電源から、Hifiberry Digi Pro基板へ直接供給するスタイルで運用しています。

(達人による加工済のものを譲っていただきました)

そうそう、たかじんさんのこの記事を読んで私は目から鱗が落ちたんです。

技術用語も出てきますが、この手の記事としては非常に分かりやすくまとめられていると思います。

また@yo さんのブログも含め、リンク先の記事も非常に示唆に富んでいます。

ラズパイ用に限らず、電源を考える上で非常に大切な事が述べられていると思っていまして、皆さんにもぜひ一度は目を通していただければなぁと思っています。

以外にバッテリ―を使っているという方はいらっしゃらないようですね。

よくよく考えてみるとバッテリーでラズパイを動かすというのは不思議な話で、リチウムイオン電池は1セルが3.7Vのため、1本では電圧が足りません。スイッチングレギュレータで昇圧する必要があります。2本使うと今度は電圧が高くなりすぎるため、降圧回路が必要になります。

そのあたりをどのように工夫して使われているのか興味があったのですが。。。

@Pass さん

否、ここは敢えてPass先生と呼ばせていただきます!

今まではメールで直接教えていただくばかりでしたが、このフォーラムの登場を契機に、広く皆さんとも情報共有したいなと考え、敢えてこのスレッドで質問をさせていただきます。

いつもの通り電気素人の言うことですので、見当外れなこともあるかと思いますが、ぜひご教示のほどよろしくお願いいたします。

と、堅苦しい挨拶はここまでとして...

以前ご紹介いただいたダーリントントランジスタ2SC4811を使ったDC-Arrowの改造がやっと上手くいきました!

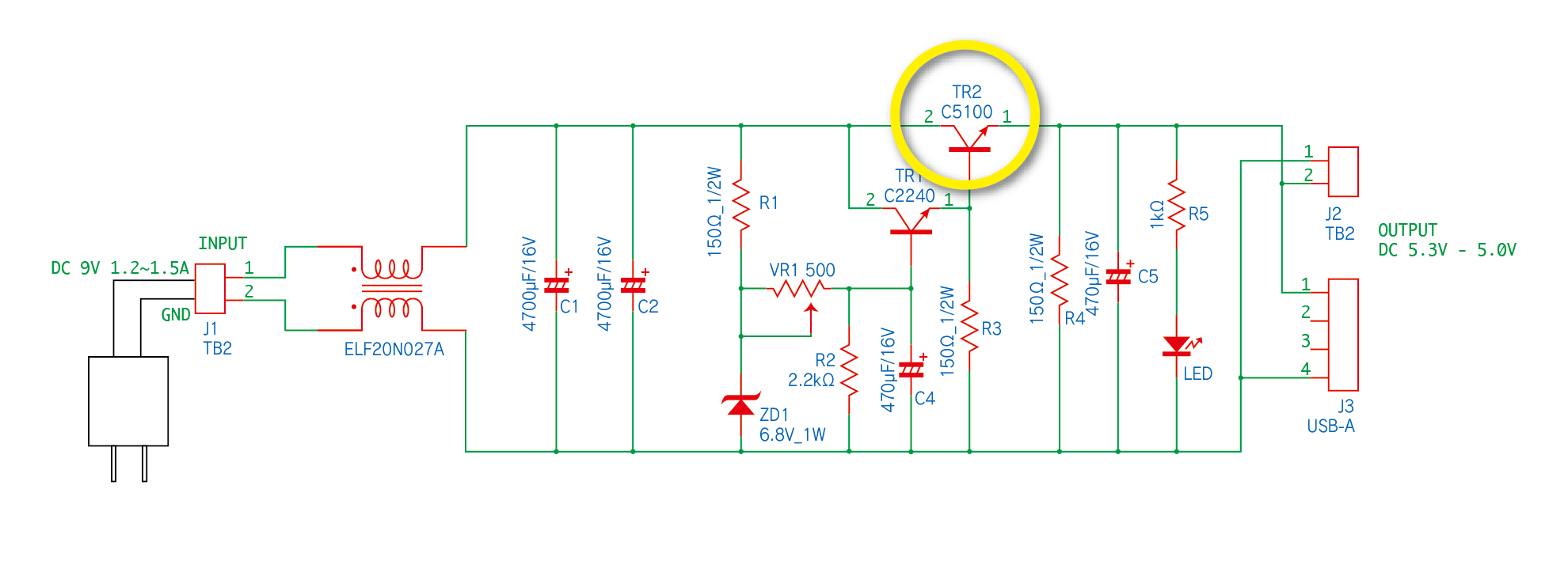

具体的にはこの出力トランジスタ2SC5100を...

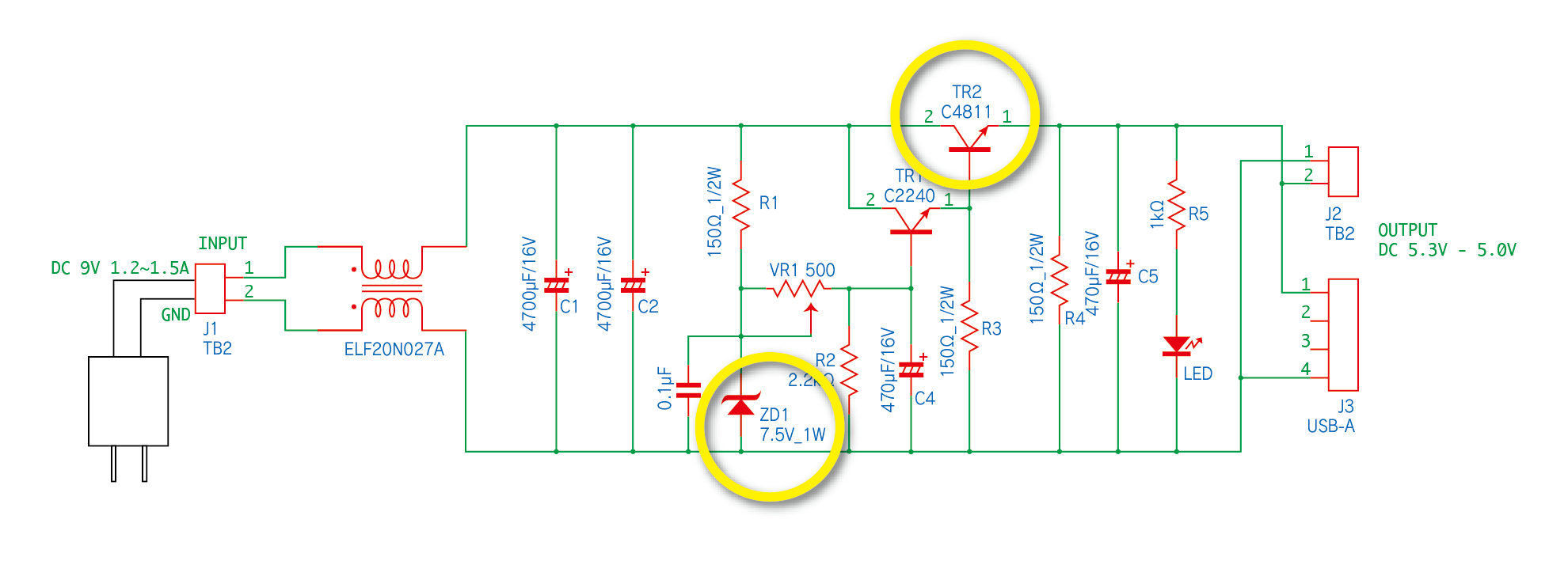

2SC4811で置換え。

コイツがダーリントントランジスタであるために生じる損失分を補うため、リファレンス電圧を高くするため、ツェナーダイオードも7.5Vに置き換えるという作業でしたが...

既に完成させていた基板上の部品を交換するため、作業的にはヒートガンまで持ち出すなど、結構苦労しました。(真似をすすめるわけじゃないけど、それでも真似したい方はDC-Arrowを新たに組んだ方が安心だと思う)

そこで質問があります。

そもそも「音がいいかも」とすすめられた2SC4811ですが、なぜここにダーリントントランジスタの2SC4811なのでしょう?

このトランジスタに目をつけた理由を知りたいです。

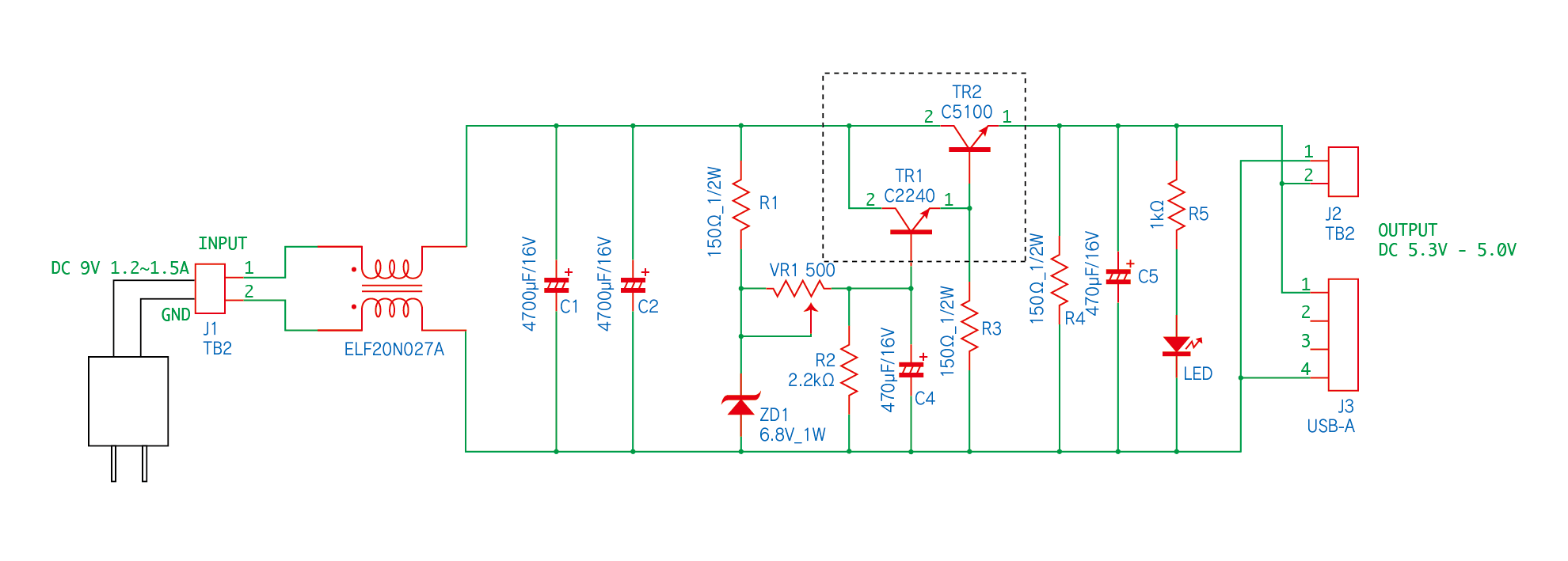

そもそもここのトランジスタは下図のようにダーリントン接続になっており...

この構造によってhFE(直流電流増幅率)を高めようとする工夫が見て取れます。

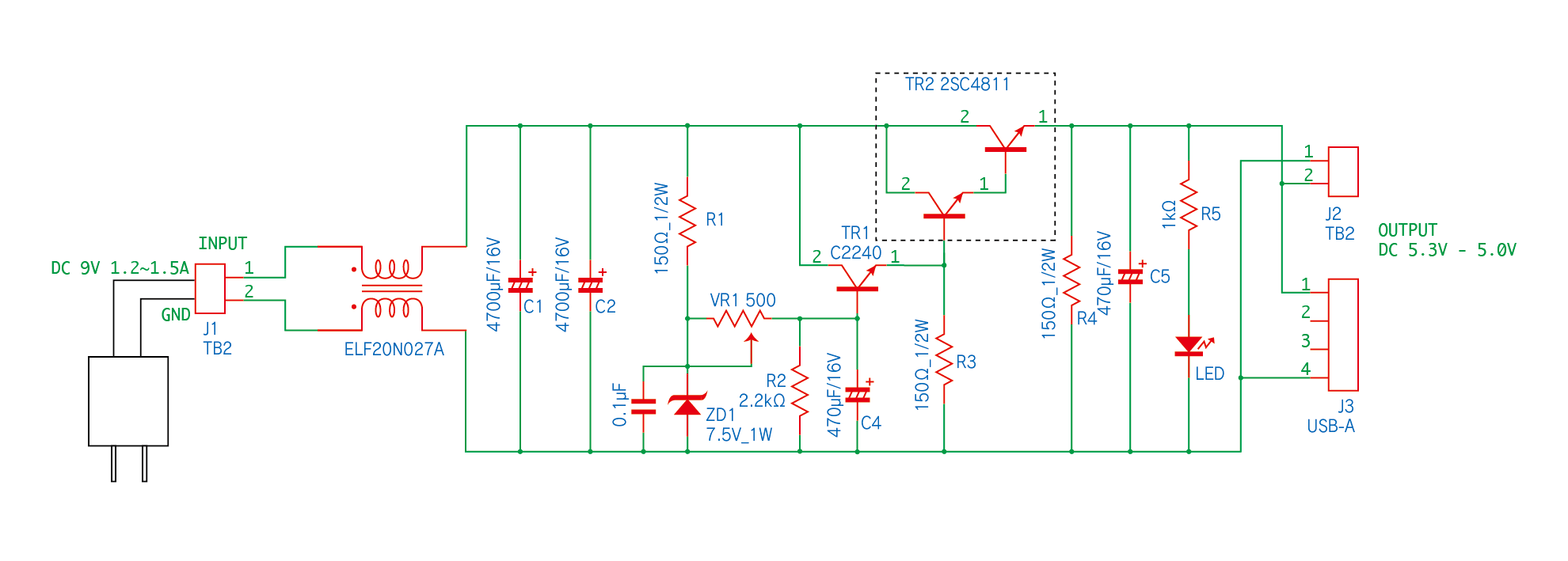

その2段目の2SC5100をダーリントントランジスタの2SC4811に置き換えるということは、図で示すと...

3段のダーリントン接続を構成することになるのではと、素人頭で想像してみました。

この構造により、より多くの電流を流せる=ラズパイを余裕を持って駆動させることができて、音質の向上にも役立つのかなとも考えてみました。

さらに素人頭で考えたのですが、こういう改造ができるのは、DC-Arrowの上流にトランスではなく、電力的に余裕を持つACアダプターを採用しているからなのではとも考えてみました。

2SC4811を選択した理由とともに、以上の私の素人考え方が合っているかどうか、教えていただければと思ってます。

ダーリントントランジスタにしてもっと熱を発生させるのかなぁと思っていましたが、オリジナルの2SC5100と比較して、発熱が増えているようには感じません。

逆に低いかもと思うぐらいです。

まだならし運転中ですが、ずいぶんと音は落ち着いてきたようです。

当初の印象の「開放的な鳴り方」が、よりハッキリと出てきているように感じます。

音の抜けがよく、解像度も高くなったのでしょう、ハイレゾ版「Waltz For Debby」での歓談などの環境音も良い感じに聞こえてきて、今まで以上に雰囲気を盛り上げてくれるようになりました。

とは言え、普通に聴いたらオリジナルの2SC5100と比べて顕著な違いをなかなか感じ取れないかも。

この辺までくると、個々人の好みの範疇なのかもしれませんね。

いつもメンドウクサイ質問ばかりで申し訳ありません。

以上、ご教示よろしくお願いいたします。

@ジャイアン さん

コメントありがとうございます。私は情報発信といったことは苦手なので、こうしてご質問頂けるとコメントしやすくて助かります。

なぜここにダーリントントランジスタの2SC4811なのでしょう?

このトランジスタに目をつけた理由を知りたいです。

ややこしくなってしまい申し訳ありません 実は2SC4811をご紹介したのは、ダーリントンタイプだからというよりは、メインの理由はパッケージの小ささです。ご存じのとおりヒートシンクを必要としません。そのくせ、DCで8A、パルスなら16Aを流せます。

実は2SC4811をご紹介したのは、ダーリントンタイプだからというよりは、メインの理由はパッケージの小ささです。ご存じのとおりヒートシンクを必要としません。そのくせ、DCで8A、パルスなら16Aを流せます。

パッケージが小さいという事は、発熱が少ない ⇒C-E間の損失が極めて少ない ⇒C-E間の抵抗値が小さいという事になるはずです。

つまり、トランジスタの内部抵抗が小さいく、過渡応答特性を確保するのに向いているのではないか。というのが今回の最大の狙いでした。

そもそもここのトランジスタは下図のようにダーリントン接続になっており...

この構造によってhFE(直流電流増幅率)を高めようとする工夫が見て取れます。

おっしゃる通りですね。恐らくリファレンス(Tr1のb)の電流はμAの単位の小さな電流になるはずなので、ダーリントン接続で設計されたのだと思います。

その2段目の2SC5100をダーリントントランジスタの2SC4811に置き換えるということは、

3段のダーリントン接続を構成することになるのではと、素人頭で想像してみました。

回路図にすると面白いですね。いろんな回路図を見てきましたが、こんな回路は初めて見ました

この構造により、より多くの電流を流せる=ラズパイを余裕を持って駆動させることができて、音質の向上にも役立つのかなとも考えてみました。

さらに素人頭で考えたのですが、こういう改造ができるのは、DC-Arrowの上流にトランスではなく、電力的に余裕を持つACアダプターを採用しているからなのではとも考えてみました。

2SC4811を選択した理由とともに、以上の私の素人考え方が合っているかどうか、教えていただければと思ってます。

ダーリントントランジスタの利点はより多くの電流が流せるというよりも、正確には一段めのトランジスタの増幅度×二段目のトランジスタの増幅度となる為、小さいドライブ電流でより大きな電流を制御できるというメリットがあります。結果としてより大電流が流せます。

部品表どおりの部品ですと、トランジスタのhfeのばらつきが出ますが、5~18A程度となると思われます。2SC4811なら増幅度が高いため、計算上はより電流が流せてトランジスタの動作にも余裕がありそうですね。(実際には8Aが限界ですが。。。)

保証はできませんが、過電流に対しては、スイッチング電源の保護回路が働くと思われますので大丈夫ではないかと安易に考えてます。

また、標準仕様のトロイダルトランスは、6.3V×1.6A=10.08VAですが、整流後は電圧は√2倍になり電流は1/√2=1.131Aとなります(でないと計算が合いません)。実際にはトランスは瞬間的にはもっと電流を流せるのですが、定格では流せません(発熱します)。今回の改造と併せるとスイッチング電源のACアダプターはかなり電流に余裕度がありそうですね。

さらにトランス式が不利な理由は、mikeさんの指摘されるレギュレーションの悪さです。

入力電圧が変動すると出力電圧も変動します(ラインレギュレーション)さらに負荷抵抗が変動すると、出力電圧も低下します。(ロードレギュレーション)

また、トランスは力率が約60%程度しかありません。つまり、10.08VAを確保するのに、16.8W消費します。内部損失が大きいという事は負荷の変動に対しても応答が悪いという事です。その点スイッチング電源は悪くとも70%、良い物だと90%以上のものもあり、フィードバック制御も働くのでレギュレーション(電圧安定性)はトランスよりはるかに良くなります。スイッチング電源に匹敵するパワーを生み出そうとすると、とても巨大なトランスが必要でコストが高くなってしまいます。

ダーリントントランジスタにしてもっと熱を発生させるのかなぁと思っていましたが、オリジナルの2SC5100と比較して、発熱が増えているようには感じません。

逆に低いかもと思うぐらいです。

上記に記載した通り、内部損失が少ないおかげだと思います。狙い通り働いてくれたようですね。

まだならし運転中ですが、ずいぶんと音は落ち着いてきたようです。

当初の印象の「開放的な鳴り方」が、よりハッキリと出てきているように感じます。

音の抜けがよく、解像度も高くなったのでしょう、ハイレゾ版「Waltz For Debby」での歓談などの環境音も良い感じに聞こえてきて、今まで以上に雰囲気を盛り上げてくれるようになりました。

とは言え、普通に聴いたらオリジナルの2SC5100と比べて顕著な違いをなかなか感じ取れないかも。

この辺までくると、個々人の好みの範疇なのかもしれませんね。

余裕度が音に出てるんでしょうか。ともあれ、ジャイアンさんにとって良い結果になったのであれば幸いです。

いつもメンドウクサイ質問ばかりで申し訳ありません。

とんでもありません。私で良ければいつでもどうぞ。

連投になりますが。。。

kochanさんのようにラズパイとDACで電源を使い分けるというのは有効だと思います。

ラズパイは基本的にはPCなので、負荷変動で電圧がふらついてしまってはリファレンス電圧もふらつきます。電流の応答が悪くてはデジタルの波形もなまってしまいます。なので、ローノイズよりローインピーダンスで負荷過渡応答の良い電源が有利になると思われます。

DACに関してはアナログ回路も含まれる為、ローノイズ性能も必要になってきます。スイッチング電源を利用するのであれば十分にノイズ対策を行わないと音が汚れる可能性もあります。

十分な対策が取れないようならトランス式の採用も悪くないと思います。

電源は上流や負荷によって適性が変わります。使い分けるというのが大切だと思います。

横レスですが、失礼します。

@Passさま

ヒートシンクを必要としません。そのくせ、DCで8A、パルスなら16Aを流せます。

この記述、非常に良いですね。ヒートシンクが必要=放熱とエアフローの考慮が必要になりますので...

こういう形で議論の記録が残るのは、私にとっては非常に有り難いです。

「美味しいとこ取りしやがって」と怒られるかもしれませんが、2SC4811採用による効果を見てから私もDC-Allowの製作に入る形になりそうです(部品発注は4日にしましたが当然届いていませんので)。

割り込んですみません。

mgroovyです。

老眼で半田付けが厳しいので、なるべく自作はしない方向で検討を進めておりました。

そしたら次のような記事が目に留まり、昨日実行してみました。

https://www.openaudiolab.com/blogs-swps-vs-lps-jp/

リニア電源のUSBではない方の5.5/2.1mmコネクタから線を引き出し、

msberryDacの電源部分に半田付けし、その隣にある内部電源と外部電源を接続している

パターンをカット。

ラズパイにはスイッチング電源から通常のUSB接続。

先にDAC部分に電源を供給してから、ラズパイの電源を入れて準備完了。

今までと比べて、なんか重低音、特にパイプオルガンのすごく低い地響きのような音が聞こえるようになりました。

期待以上の成果になりました!

私にはこれが精一杯かな。。。電源2本の半田付けでさえも、四苦八苦でした。

@Pass さん

nzatoです

トランジスターにつけるヒートシンクは、入力電圧と出力電圧の差を熱として消費するための放熱なので、トランジスタの大・小、内部損失の大小にはほとんど関係しません。レギュレターでも同じです。

私は、9V2A のスイッチング電源を 5V にするので、2Aを流すためには差 4V × 2A = 8W の放熱を必要とします。ヒートシンクの大きさ形で放熱量が決まるので、室温に対する温度か決まります。

@sunatomo さん

「美味しいとこ取りしやがって」と怒られるかもしれませんが、2SC4811採用による効果を見てから私もDC-Allowの製作に入る形になりそうです

「奥深く豊かなオーディオ体験を目指し、symphonic-mpdとその周辺技術を分かち合う」というのがR&Dクラブの趣旨ですから「美味しいとこ取り」大いに結構ですよ

ヒートシンクが必要=放熱とエアフローの考慮が必要になりますので...

こういう形で議論の記録が残るのは、私にとっては非常に有り難いです。

ここは注意してください。このトランジスタ―はヒートシンクを取り付けるネジ穴がありませんので自然空冷でも耐えられると思いますが、熱がこもる状態で使用すると熱破壊の可能性があります。エアーフローは考慮が必要だと思います。私はステーを利用してヒートシンクに抱かせて使っています。

@mgroovy さん

老眼で半田付けが厳しいので、なるべく自作はしない方向で検討を進めておりました。

情報ありがとうございます。

ハンダ付けや電子回路は苦手という方もいらっしゃると思います。市販のもので良い物があれば、ご紹介頂けると見ている方の参考にもなると思います。今後ともよろしくお願いします。

こんなACアダプターを見つけたのですが、電流が1Aしか取り出せないのでどうなんだろう?疑問に思っていました。使用されている方はいらっしゃらないですかね。

@nzato さん

鋭いご指摘ありがとうございます。発熱量の計算はおっしゃる通りですね。今回は発熱量よりも内部損失を極力抑えて負荷過渡応答特性を良くしてみようというのが趣旨でした。表現が悪く申し訳ありません。

今後も気になる点があればどんどんツッコミをお願いしますね

@Pass さん

こんなACアダプター使っています。

主にBeagleBoneGreenやBlackで使ってます。

今、ラズパイ3Bにつないでsmpdを起動しましたが、under-voltage has occurredと表示されます。

CSEのクリーン電源RPC-200からDC5A-2Aがあるので、こちらをつないでも、under-voltage。。。

となってしまいます。2Aあってもダメなんですね。

電源ですが、HiFiBerry Digi+Proの3.3v部のLDOを交換しました。これでも音質がかなり変わりました。5vはモバイルバッテリーをmicroUSBにつないでます。

改造していただいたのは、こちらlink textになります。

改造後もHiFiBerryのケースに入れて使ってます。

nzatoです

RasPiの電源について、少し測定をしました。

SMPDをRasPi3B+で動かしているとき、電源をUSBケーブルでマイクロUSB入力に給電し、入力電圧とGPIOピンでの電圧から電圧降下を求めました。

30cmUSBケーブル充電用(ダイソー)

電圧降下0.08V、電流0.16A、(合計抵抗0.5Ω)

1mUSBケーブル音楽プレーヤー充電用

電圧降下0.15V、電流0.11A (合計抵抗1.4Ω)

電圧降下値と電流値から、ケーブルの抵抗とマイクロUSB端子接触抵抗の合計が求められます。測定回数が少ないので接触抵抗の値は定まりませんが、1mのケーブルで合計1.5Ω程度は有りそうです。

GPIOピンからの給電では、電流は 0.16A で、30cm 0.16A 、1mでは 0.10A と違いが大きいので、同じように動いていても、1mは省エネモードになっているのではないかと考えられます。

RasPi3Bは起動時、1A程度の少し大きい電流を流して、電源回路のテストをし、結果に応じた動作モードで動いているのかな???

USBケーブルを給電に使うのは問題がありそうです、使うならマイクロUSB端子の付いた電源ですね。

私は、RasPiにGPIOピンからの給電をしているので、非力な電源ですが電圧低下の経験はほとんどありません。

@シネマ さん

こんなACアダプター使っています。

すみません。ACアダプターのご紹介のリンクがうまくいっていないようです。ご確認頂けないでしょうか。

今、ラズパイ3Bにつないでsmpdを起動しましたが、under-voltage has occurredと表示されます。

5V 2Aの電源でもunder-voltage has occurredが出るとの事ですが、出力のコンデンサーが大きすぎるという事はないでしょうか?

DC-Arrowののような応答性の良い電源であれば、ラズパイ3Bは1.2~1.3Aでも動作可能ですが、立ち上がりが遅かったり、応答性が悪いと許容電流に余裕が必要となってきます。

推奨が2.5Aとなっているのはそのためだと思います。

電源ですが、HiFiBerry Digi+Proの3.3v部のLDOを交換しました。これでも音質がかなり変わりました。

ロームの超ローノイズレギュレータですね。ご紹介ありがとうございます。DDCの基板内部のレギュレータ交換はハードルが高いですが、効果が大きくて面白そうですね。

@nzato さん

検証結果の情報ありがとうございます。私も2.5A対応の携帯充電ケーブルでunder-voltage has occurredが出たという経験があります。電源の出力が5v丁度ぐらいの時はケーブルの差がはっきり出てしまうので重要ですね。